相続

相続 · 18日 7月 2025

相続が発生し、遺言書がなく、法定相続分以外の名義に変更したい場合、 遺産分割協議書が必要となります。 遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印する必要があります。 印鑑登録証明書を添えて。 例えば、ご主人が死亡し、相続人は妻と子が2人の場合。 この場合、民法で決められている法定相続分は、2/4妻、1/4子、1/4子です。...

相続 · 14日 7月 2025

相続発生時後、遺言書がある場合とない場合で、動き方が大きく異なります。 遺言書がある場合、その遺言が有効であれば、 遺言書に書かれている内容のとおりに相続手続きが出来ます。 遺言が有効かどうかとは、 全文(財産目録箇所を除く)自書、日付、押印が押されているという形式面で有効であることに加え、...

相続 · 09日 6月 2025

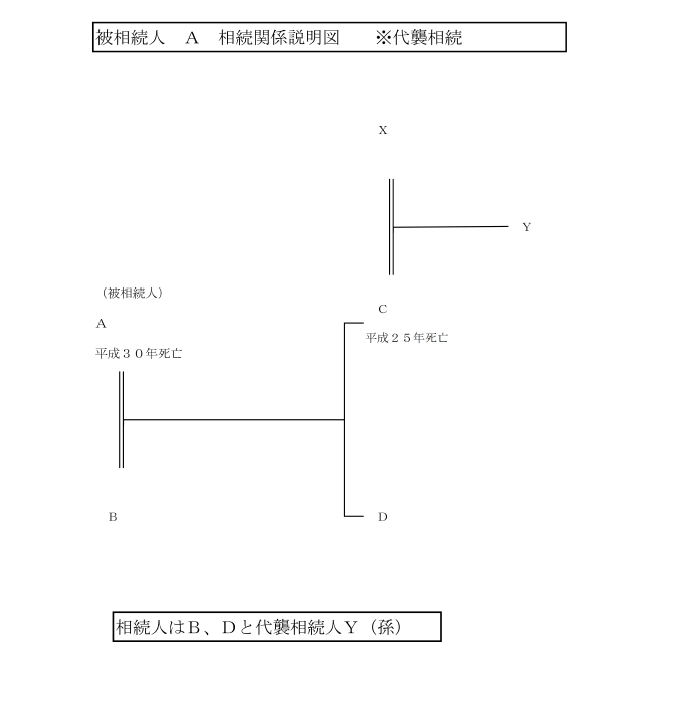

相続が発生後、法律的にはお亡くなりになった方を「被相続人」と呼びます。 被相続人以外の相続人関係者が亡くなっている場合に、 代襲相続と数次相続というものがあります。 【代襲相続】 例えば被相続人のお子さんが、 被相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合。 その子供に子供(被相続人から見て孫)がいれば、 孫が相続人となります。...

相続 · 06日 6月 2025

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。 それ以前に発生した相続については、 令和6年4月1日から3年以内に行う必要があります。 ちなみに、 建物表題登記(新築など)や、滅失登記(取り壊し)、 地目変更登記は、変更後1か月以内にしなければいけません。 表題登記等は、固定資産税等の税金徴収の観点から、登記が義務です。...

相続 · 11日 4月 2025

皆さん、こんにちは。 司法書士の根津徹也です。 前回のブログで、3か月以内に相続をするか(承認)、 相続放棄をするかを決めなければならない旨、お伝えしました。 今回は、相続放棄の手続きについて。 大事なのは、3か月以内に管轄(亡くなった方の最後の住所地)の家庭裁判所へ 相続放棄の申述書を提出することです。 申述書を提出してしばらくすると、...

相続 · 08日 4月 2025

皆さん、こんにちは。 司法書士の根津徹也です。 今回は相続が発生した際にするべきことをお伝えします。 死亡届を始め、各種届出が必要ですが、 故人に多大な借金があったり、 そもそも故人との関わるが希薄で、相続手続きで他の相続人とコンタクトを取りたくない、 といったケースもあります。 その場合、【相続放棄】という手続きが有効な手段となります。...